CWATは組織の情報資産を流出させない

「内部情報漏洩対策ソフトウェア」です。

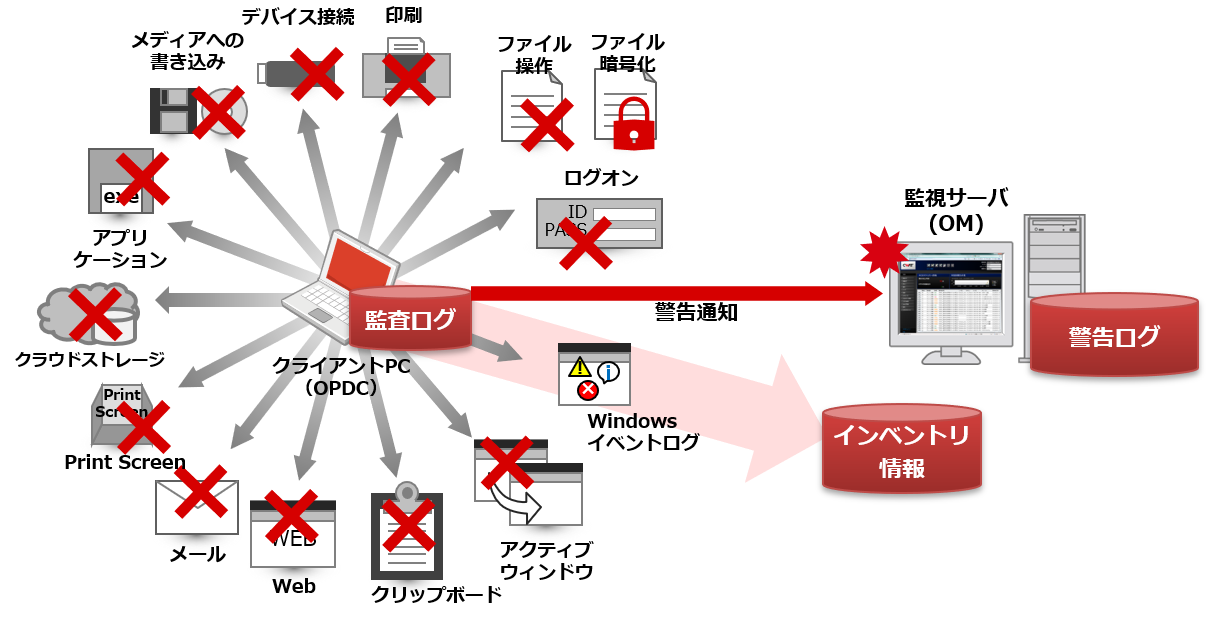

端末・ユーザ・グループごとに柔軟なポリシー作成が可能で、端末上のすべての操作を監視し、クライアントPC端末からの情報漏えいを監視・制御。また、高精度なログ取得により利用状況を「見える化」し、テレワーク環境やオフライン時の操作も制御可能です。

個人情報、デバイス・アプリ、IT資産、メールなどの情報資産を組織で一括管理し、内部からの情報漏洩を防ぎます

CWATは、PC端末の操作内容を充実したログ記録により、個人情報や情報資産(人事・個人情報、財務情報、顧客情報、経営情報など)を漏えいの危険から「守る」、漏えいしていないことを「証明する」、漏えい事故につながる行為を「突き止める」ことができるので、セキュリティ監査やフォレンジックに対しても支援が可能です。

CWATのセキュリティポリシーは、ファイルポリシーや外部メディア書き込みポリシー等15の観点から設定できます。適用するユーザや端末、適用時間・曜日に至るまで、企業活動の実態に即してきめ細かに策定可能です。

CWATが選ばれる5つの理由

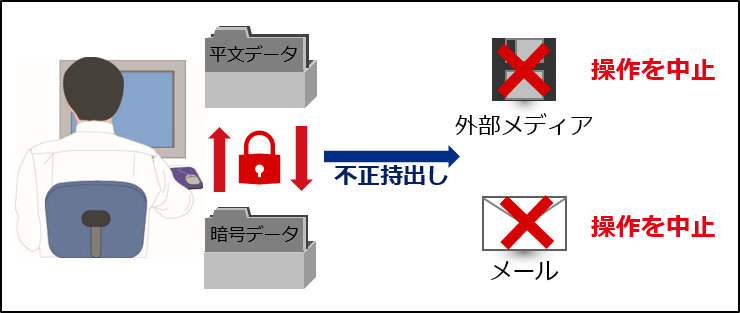

01|徹底した内部情報漏洩対策

データ流出経路を制御し

暗号化により情報漏洩を阻止

情報漏えいの抜け道となり得る操作を徹底的に制御します。

「情報漏えいの防止」、「フォレンジック(事後に証跡を管理する)」双方の観点から、端末上のさまざまな操作(ファイルアップロード、印刷、メール、データの持出しなど)を監視・制御が可能です。CWAT独自のファイル暗号化機能により、ファイルサーバ上の重要ファイルを自動暗号化を行い閲覧制限をかけたり、暗号化ファイルによる外部との受渡しにより情報資産を保護します。

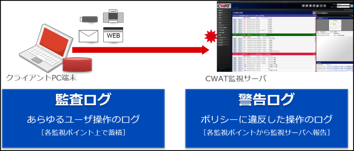

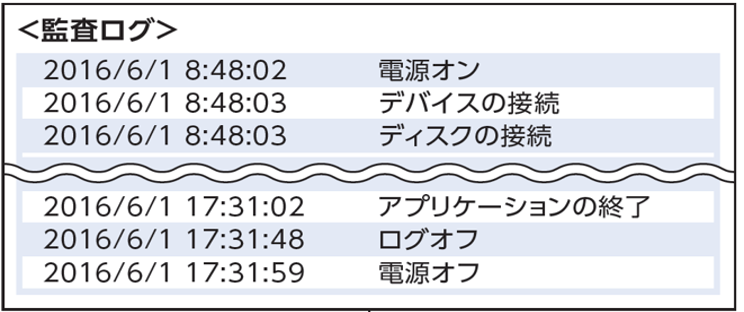

02|各端末の操作ログを収集管理し不正操作の監視と分析レポート、監査対応の証跡で利用

情報が漏洩した経路と漏洩していないことを「特定し証明する」

ポリシーに違反した不正操作は「警告ログ」としてリアルタイムに管理者に通知されます。いつ、どこで、誰が、どんな操作をしたかを追跡し、リスクが高い不正操作はブロックすることができます。「警告ログ」はセキュリティリスクで色分けされて表示されるので、シンプルにリスク状況を可視化できます。ファイルのコピーや印刷といったユーザの一連のPC操作は「監査ログ」として記録されます。日々蓄積される膨大な「監査ログ」のうち、不正操作の情報のみが「警告ログ」として蓄積される為、効率よくログを分析し、情報資産がいつ、どの端末から、誰によって持ち出されたかの証跡調査や、フォレンジック(監査証跡)などに活用可能です。

03|組織部門ごとの情報セキュリティポリシーの設定や管理

組織にフィットするセキュリティポリシーの策定

ユーザ・端末毎でのセキュリティポリシー制御により、「人」「PC」どちらの単位でも監視・制御ができるため、組織に合わせた柔軟なセキュリティ運用が可能です。

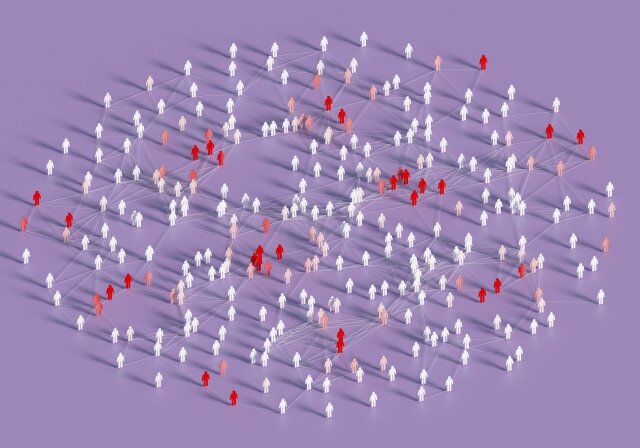

サプライチェーンの内部不正・情報漏洩の監視

関連会社や委託先会社向けに個別の管理運用が可能

監視対象組織を「サイト」という単位で管理できます。サイトを分けることにより、1台の管理サーバでそれぞれ独立した端末・ユーザ・ポリシー・ログ等の管理・運用が可能です。例えば、本社、関連会社、委託先会社をサイトで分けて、それぞれ個別に運用管理をすることでサプライチェーンにおける情報漏えいのリスクに備えることができます。

04|強固な自己プロテクション

監視エージェント保護・ログ改ざん防止

CWATプログラム自体の停止や削除を防止することができ、CWATの監視エージェントを悪意のあるユーザから保護します。また、セーフモードでの不正操作やログの改ざんを防止し、安全なセキュリティ環境を維持できます。

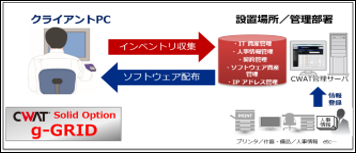

05|IT資産管理 g-GRIDオプション(IT Asset Management)

IT資産全体を見える化

g-GRIDエージェントで端末のインベントリ情報を自動的に収集し、どのPCでどのソフトウェアが利用されているかの利用状況を集中管理することが可能です。CWATエージェントで収集したインベントリ情報をもとにソフトウェアを配布する対象端末を設定します。設定後、配布する対象端末にソフトウェアの更新プログラムを配布、自動インストールすることができます。

資産管理にセキュリティの観点をプラス

IT資産情報からセキュリティポリシーを策定し、漏れのないセキュリティ運用を実現

自動取得した端末のアプリケーション情報から、社内のセキュリティポリシーに違反するアプリケーションがインストールもしくは起動したときにリアルタイムに検知し、制御することで、セキュリティ対策を資産情報側からも強化可能です。

主な機能

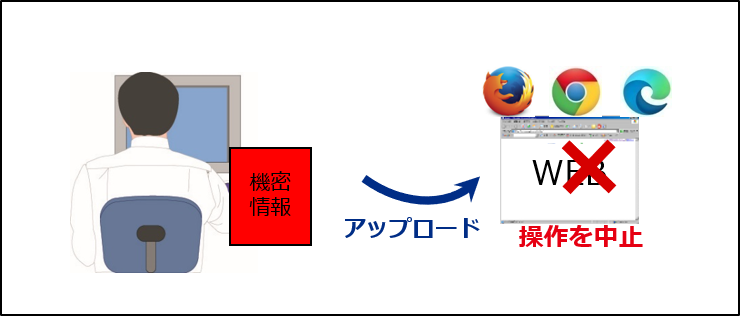

Web/クラウドストレージへのアクセスおよびファイルアップロード制御

利用するWeb/クラウドストレージの種類を問わず、クラウドストレージなどへのファイルのアップロード操作を監視します。アップロードが行われた場合、リアルタイムにユーザへ警告し、ブロックします。

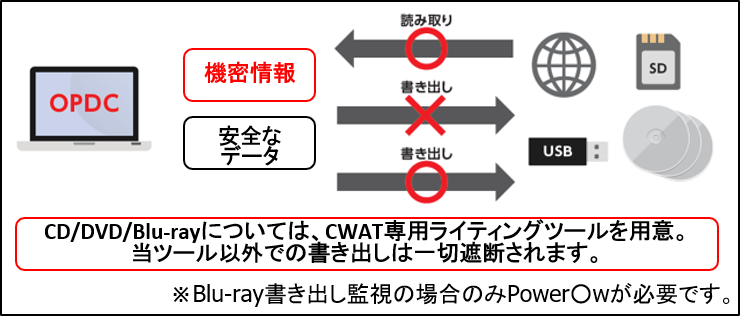

USBメモリなどの外部デバイス管理・制御

スマートフォンやタブレット、USBデバイスなど各種デバイスのPC接続を制御します。また、USBメモリやSDカードなどのディスク、CD/DVD/BDなどの光学メディアへのデータ書出しを制御します。

暗号化機能

CWAT独自の方式で重要情報をファイル単位で暗号化します。社内ファイルの自動暗号化を行い、外部とのファイル受け渡しを安全に行えます。

リアルタイムの警告ログとPC操作ログの2種類のログで管理

端末上のイベントログおよび端末の電源オンから電源オフまでの各種操作を記録します。セキュリティポリシーに違反した操作をリアルタイムに管理者に通知します。

詳細なPC操作履歴ログによるファイル流出経路の調査

ファイルのコピーやアップロードといったユーザの一連の操作をきめ細かくログに記録します。これらのログを集中管理し、インシデントが発生した際には、ファイルの流出経路を追跡調査可能です。

資産管理・インベントリ収集・ソフトウェア配布

PCよりインベントリ情報を収集するとともに、IT資産管理情報だけではなく、企業にある資産と人・契約・場所などの情報をリレーショナルに一元管理します。また管理サーバから端末へソフトウェアの配布も可能です。

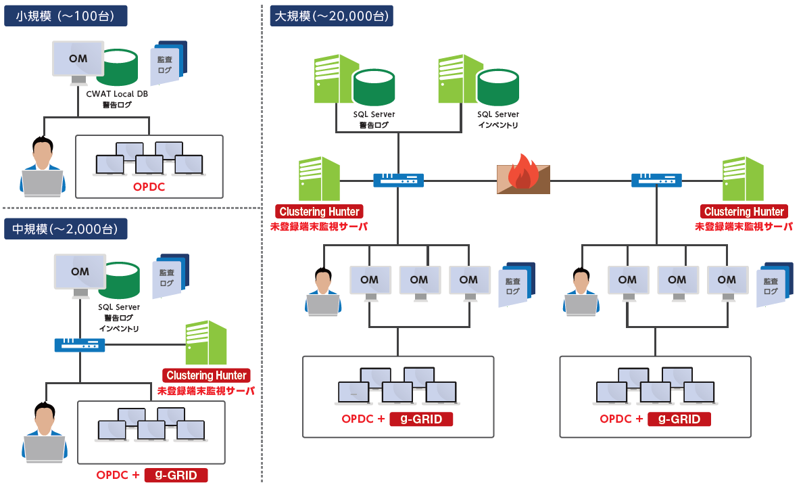

柔軟なシステム構成で

組織全体の情報漏洩を対策

管理対象端末が1万台を超える大規模環境でも、部署やチームを加味した柔軟なシステム構成を設定

CWATはリリースから2022年12月末時点で累積880社 843,906ライセンスの導入実績があり、業種と規模を問わず様々なお客様にご利用いただいています。

CWATは大規模なお客様でも対応できる優れた柔軟性を有しており、管理対象端末が1万台を超える企業様にも数多くご利用いただいています。また、システム構築後のスケールアウトも可能なので、社内システムの環境変化にも対応できます。

動作環境

| オペレーションディフェンスコントローラ(OPDC) | |

| OS | ・Microsoft Windows 7(Professional/Enterprise)x86、x64 SP1 ・Microsoft Windows 8.1(Professional/Enterprise)x64 ・Microsoft Windows 10 (Professional/Enterprise)x64 ・Microsoft Windows 11(Professional/Enterprise)x64 ・デスクトップ仮想環境(VMware Horizon View6、Horizon7 View7.0/7.1/7.2、Horizon8 2012、Citrix XenDesktop7.9) |

| 対応言語 | 日本語、英語、中国語(簡体、繁体)、韓国語 |

管理サーバ

| オーガナイゼーションマネージャ Version 5(OM) | |

| OS | ・Windows Server 2012(Standard)x64 ・Windows Server 2012 R2(Standard)x64 ・Windows Server 2016 (Standard)x64 ・Windows Server 2019 (Standard)x64 ・Windows Server 2022 (Standard)x64 |

| 動作環境 | ・Microsoft .NET Framework 3.5 SP1、 および 4.5.2 又は 4.7.2 ・Microsoft SQL Server 2019 (Enterprise/Standard)x64 |

| CPU | マルチコアプロセッサ 2.5GHz以上 |

| メモリ | 16GB以上 |

| ストレージ | 規模・要件によって異なります。 |

| 対応言語 | 日本語、英語 |

| その他 | ・モニタ解像度は1280×1024以上を推奨 |

※Microsoft .NET Framework 3.5 SP1について、CWAT V5.11以降を利用する場合は必要ありません。

※g-GRIDサーバのシステム要件につきましては、問い合せください。

情報漏洩対策クラウドサービス Gardit

Gardit(ガルディット)は、CWATの機能を利用した情報漏洩対策の「クラウドサービス」です。

標準のセキュリティポリシーに基づくログの収集分析や警告レポートで、情報漏洩の監視から手軽に始めたいお客様の課題を解決します。

導入・各種設定は

当社や販売パートナー様で

ご支援します

エンタープライズ向けのCWATは、柔軟なカスタムオーダー、ワンストップの導入・構築支援サービスも提供可能です。

標準の製品サポートに加え、お客様のご要望に応じたカスタムサポート、柔軟な機能エンハンスメントリクエストもお受けしています。

また、別製品からのお乗換えの際は、セキュリティポリシー設定の移行など柔軟に対応いたします。

よくあるご質問・ご相談

Q1.

Windows OS の大型アップデート対応期間について教えて下さい。

A1.

CWAT Windows10 大型アップデート対応は、大型アップデートリリース後、概ね1.5カ月後よりサポートを開始しております。Windows 11の大型アップデート対応についても、今後も同様、概ね1.5カ月後よりサポートを開始する予定です。

Q2.

クラウドストレージやSaaSサービスへのファイルアップロード操作を監視、制御はできますか?

A2.

ファイルアップロード操作はサイトやサービス種別を問わずに監視、制御が可能です。

ご契約中のお客様

CWATをご利用されている方向けに、アップデートの情報などを随時更新しています。詳細は、下記バナーの専用サポートポータルをご覧ください。

サポートポータルをご利用いただくためには専用アカウントが必要となります。アカウント発行が必要な場合は、support@iwi.zendesk.comまでご連絡ください。